「山まで自走、山では担ぐ」といったサイクリングではボトル積載と担ぎの両立に悩んでいました。以前書いたボトルケージを使わずダウンチューブ下にボトルを積載すると同じ話で、ボトルケージを使用した場合は自走区間では快適ですが担ぎ区間では担ぎ方が制限されて疲労します。

特に前三角はボトルを配置するにも、様々な担ぎをするにも有効活用したいスペースなのでかなり悩みました。前三角のボトル積載を諦めてフロントフォークやステム脇に取り付けていた時期が長かったですが、せっかくの前三角を積載に使えないのはもったいないとモヤモヤしてました。

しかもボトル積載といってもただ積むだけでは駄目です。手間なくサッと水分補給できるような積載が必要。また「自走⇔担ぎ」の切り替えは一瞬で済ましたい。めんどくさいことは大嫌いだから。

なんとかして前三角のボトル積載と担ぎの両立をしたい。

fabricのケージレスボトル。ボトルケージがないから、三角からフロントフォークに移せば、数秒で担ぎモードに入れる。バックパックのボトルホルダーでもいい。

心配なのは落下。テストですでにボトルが傷だらけだ。けど階段でもグラベルでもウイリー練習でも落ちないぐらいにはなった。 https://t.co/yiDyXGGXrO pic.twitter.com/DrQMzqFUYJ— モージュー (@yama_chari) April 19, 2022

そしてFabricのケージレスボトルを見つけました。最近は自転車担いで山に行く気になれなくて実戦で試せていませんが、上のツイートのように理論上は自走区間のボトル積載と担ぎ区間の担ぎの両立ができるはず。

山で試すの待ってたらいつまでも記事にできなさそうだったので、とりあえず想定している運用方法と使用した範囲での感想を書きます

|

|

前三角の積載と担ぎを両立したい

ボトルの積載装置をあれこれ試作中。市販のボトルケージは形状がしっかりしてるせいでボトル無しでも担ぎの邪魔になる。今回作ってるシステムは山でボトルをバックパックに移してしまえば、画像2枚目のように肩を通すスペースを確保できる。計2.5L程度 pic.twitter.com/eg5DBTneYA

— モージュー (@yama_chari) July 14, 2021

バックパックのショルダーに取り付けるボトルホルダーを使って、ボトル積載と担ぎを両立させようとしたことがあります。自走区間ではボトルホルダーを前三角に取り付け、担ぎ区間ではバックパックのショルダーにホルダーごと移動する作戦です。ただめんどくさい上に無理矢理感があり気に入らなかったため採用はしませんでした。

しかし積載装置を動かすアイデアは活きました。

ボトルケージごと動かすことができれば、ボトル積載と担ぎの両立ができます。そこでボトルケージごと取り外せる土台のような商品を探し始めました。

最初にトピークの製品を見つけましたが、ベースが横に張り出しているので担ぎに影響しそうに思えました。ほかにも似たような製品があった気がしますが、どれも似たような理由で決め手に欠けます。

そしてFabricのケージレスボトルを発見しました。ダボ穴に取り付けた突起物をボトルの窪みに引っ掛けて固定する仕組みです。これなら積載と担ぎの両立ができると思いました。ボトルケージがないので、ボトルさえバックパックに移してしまえば簡単に前三角のスペースを確保できるぞと。

fabricのケージレスボトルってのを買ってみた。ケージがないから担ぎを交えたツーリングには相性いいんじゃなかろうか。普段は三角にボトルをつけて、担ぎ区間ではバックパックのボトルホルダーへ移す作戦。https://t.co/qNImlBTHxK

— モージュー (@yama_chari) April 13, 2022

使用者のレビューが少なく、林道でボトルが吹っ飛ばないかなど不安な点はありましたが、うまくいけば積載と担ぎの両立が叶うため思いきってケージレスボトルを購入しました。

同じようなアイデアを持った製品にモンキーケージがありましたが、あくまでボトルのみでシンプルなケージレスボトルを使うことに。モンキーケージは好きなボトルを使うことができますし、そもそもボトル以外の積載が可能なので、ケージレスボトルより使い道は広そう。真夏真冬のサイクリングに魔法瓶とかよさげ。

FabricのCageless Water Bottle 600ml

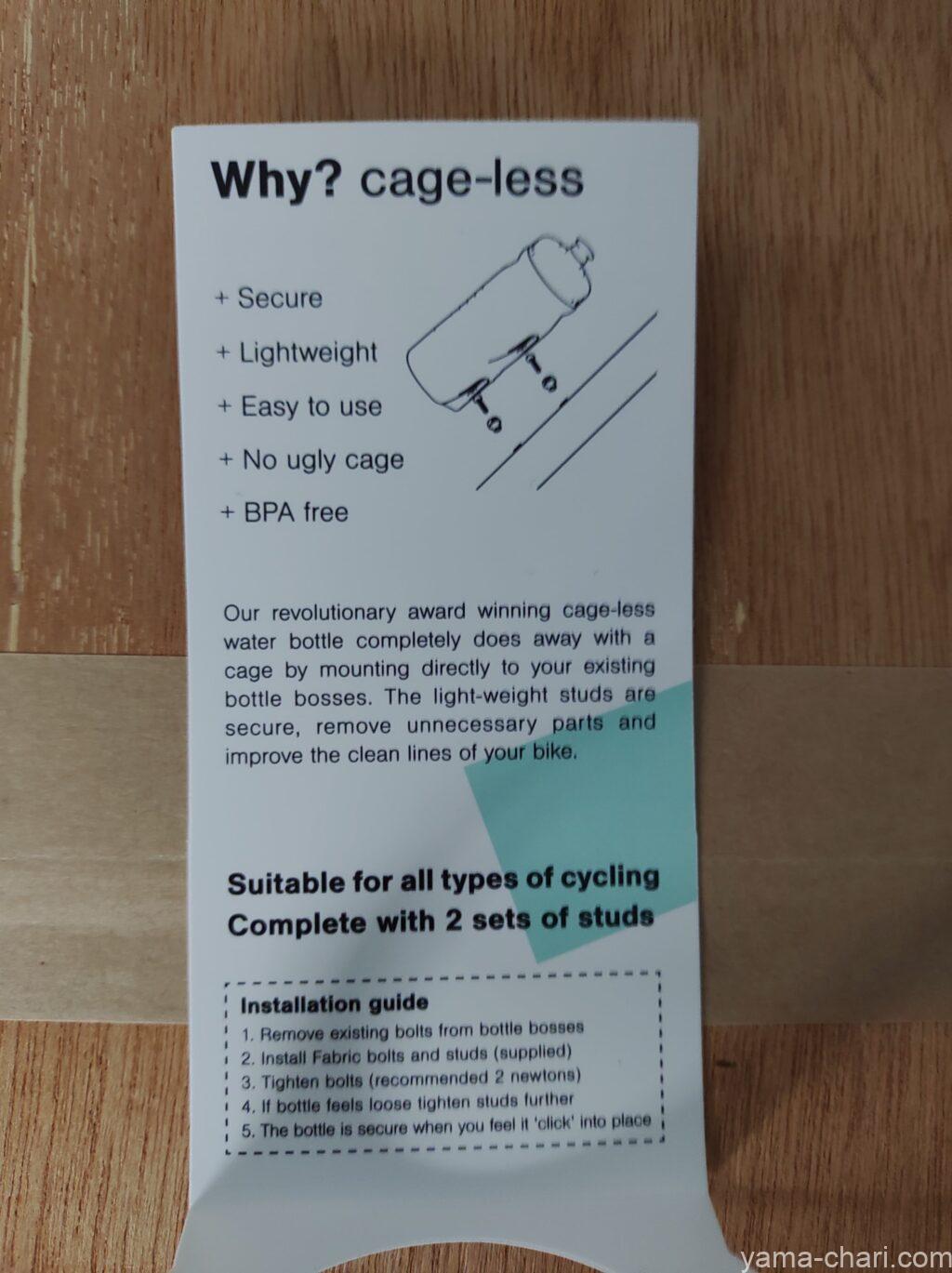

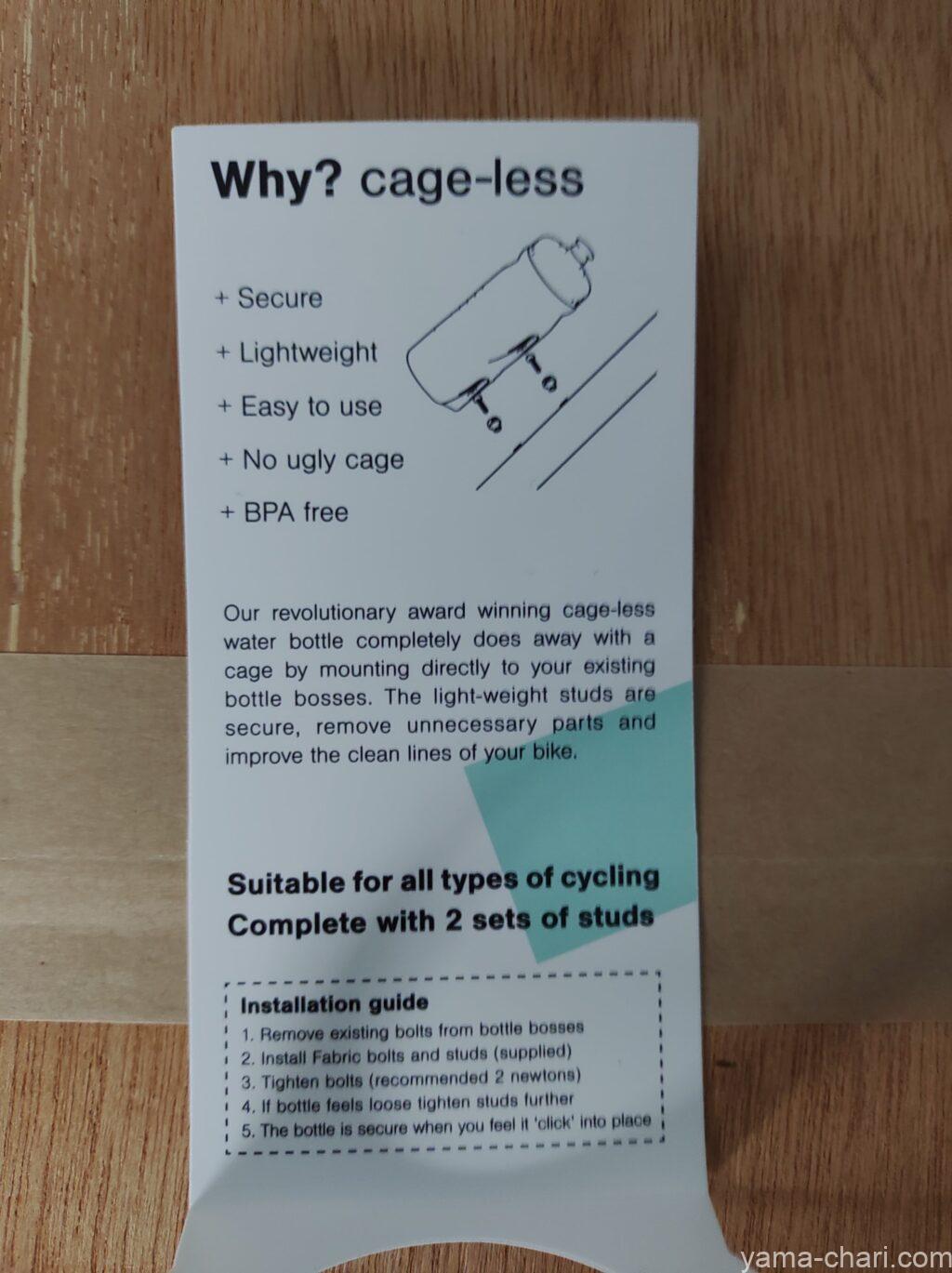

パッケージはこんな感じ。

黒い突起物をダボ穴に固定し、

ボトルの窪みに引っ掛けて固定します。突起物2個でボトル1本を固定できます。

重さ

・ボトル本体74.5g

・ボトル1本分の突起物1.5g

・ボトル1本分の突起物とボルト7.4g

トータル約82gなのでボトルケージがないからといって必ずしも軽量化につながるとは限らないかも。私は軽量化目的ではなく、「ケージがないこと」が重要なので問題なし。

突起物の締め付け具合で固定力を変えれる

ボルトの締め付け具合で突起物が変形し、固定力を微調整できます。

締め付けすぎると突起物が潰れてしまって、逆にボトルの固定が甘くなったり、そもそも固定できなくなったことがあります。ボトル装着時に「カコッ」というクリック感がある程度がお気に入り。

【運用方法】走行と担ぎのモードチェンジ

fabricのケージレスボトル。ボトルケージがないから、三角からフロントフォークに移せば、数秒で担ぎモードに入れる。バックパックのボトルホルダーでもいい。

心配なのは落下。テストですでにボトルが傷だらけだ。けど階段でもグラベルでもウイリー練習でも落ちないぐらいにはなった。 https://t.co/yiDyXGGXrO pic.twitter.com/DrQMzqFUYJ— モージュー (@yama_chari) April 19, 2022

想定してる運用方法を書きます。

舗装路や林道では前三角に積載、担ぎではフロントフォークやバックパックに移してスペースを確保します。

走りながらの水分補給は難しいので、停車して飲みます。一般的なボトルケージを使っていたときから停車してボトルを取り出していたので、とくに不満は感じてません。

突起物は前三角(ダウンチューブ上とシートチューブ)、フロントフォーク両サイドに装着。

突起物は1本のボトルに付き2セット(計4個)付属しています。そのうちの1セットは予備や2台目用ってことだと思いますが、それをフロントフォークに取り付けました。前三角と合わせて計8個の突起物を取り付けています(ボトル2本分)。

【パターンA】切り替えスピード重視

前三角のボトルをフロントフォークに移してスペースを確保します。

一瞬で前三角のスペースを確保できるので、林道走行中に道を塞ぐ倒木や渡渉が現れた場合など、素早くモードチェンジをしたいときに使う予定。障害物クリア後は前三角にボトルを戻して、再び走行モードに。

後述するようにフロントフォークに積載して走行するのは危険ですが、担ぎぐらいは大丈夫そう。ただし担いだ自転車を雑に置くとボトル落下の可能性があるので注意です。

パターンAは「走行↔担ぎ」のモードチェンジが細かく必要な場面で効果的だと思います。

【パターンB】担ぎ重視

本格的に担ぎが続く場面ではバックパックのショルダーに取り付けたボトルホルダーにケージレスボトルを移します。これで前三角とフロントフォークのスペースが空き、様々な担ぎ方が可能に。車重も軽くなります。

自転車を軽くするため、自転車と一緒に装備を崖に落とさないためなど、がっつり担ぐときはすべての荷物をバックパックに集約するようにしています。ケージレスボトルのためにバックパックを追加するわけではありません。バックパックありきで考えています。

ボトルを移した時点で前三角には大きなスペースができますが、さらに担ぎやすくするためもうひと工夫。

シートチューブはBikeguyのどこでもケージホルダーでダボ穴を増設しました。ベルクロで自転車に固定する簡易的な仕組みです。

この特性を活かして、がっつり担ぎでは前三角内側に向いたダボ穴を外側に向けます。前三角内にさらにスペースが生まれ、突起物が体に引っ掛かりにくくなります。ベルクロを外さずにぐりっと向きを変えることが可能なので手間はかかりません。

ただし微妙な点もあって、林道を走ると振動でダボ穴増設ごと徐々に横にズレてきて、最終的に足に干渉します。

フレームサイズの問題でダウンチューブ上にボトルがあるとシートチューブ側にまっすぐボトルを積載できません。そのためどこでもケージホルダーを上画像のように横にずらして取り付けて、シートチューブ側にもボトルを積載できるようにしています。そのせいで振動で徐々に横にズレてくるのだと思います。

また下にも少しずつずり落ちます。フロントディレイラーのクランプにクッションを貼り付け、ダボ穴のボルトを引っ掛けることで落ちきらないように対策してます。

横や下方向へのズレは林道20kmを走行したときに気づきました。帰宅後、ズレ問題を解消するために廃チューブを滑り止めとして巻きました。近所を走った感じでは改善が見られますが、しっかりと林道を走ったわけではないので、これからも検証が必要です。けっこう改善されたっぽいけど、ダメならベルクロを固定力の高いストラップに変更することも考えています。

|

|

購入前から不安だったボトルの脱落問題

ここからはケージレスボトルを積載したときの脱落問題の話。

近所でテスト

ケージレスボトルを購入後さっそく取り付けて近所をぶらっと走ってたら、なんてことない段差でボトルが吹っ飛んで行きました。これでは危なっかしくて使えないので、突起物のトルクや取り付け位置、どの程度の衝撃で吹っ飛ぶかなどテストが必要でした。

テストで何度もボトルが落下して傷だらけになりましたが、そのかいあって前三角内であれば落下の心配はない程度の固定力があることがわかりました。導入当初にボトルが吹っ飛んだ原因は突起物の締め付けがゆるすぎたせいのようです。

林道でも吹っ飛ばない程度の固定力はある

テストを終え、林道を交えたバイクパッキングで実戦投入。

20km程度のアップダウンのある未舗装路を空気パンパンで走っても落下することはなく、約100kmの舗装路でもまったく問題ありませんでした。その林道の路面は軽くガレていて、「ファミリーカーで走れるが無傷で帰れる保証はない」「フルリジッドでも楽しめる」ぐらいのイメージ。

またゆっくりと階段を降りたりウイリーの練習でも大丈夫でした。HPにはMTBに取り付けてる画像があるぐらいですから、これぐらいの道で使えないようじゃ困る。

購入当初は常にボトルを気にかけていましたが、そこそこ固定力があるとわかってからは通常のボトルケージと同じぐらいの安心感で走行できています。購入前にとくに不安だった点ですが、クリアできてよかった。

長期の使用や飛んだり跳ねたりするとどうなるかわかりません。

フロントフォークはダメ

テストを何度繰り返してもフロントフォークだけはうまく固定できませんでした。静止状態やフラットな道なら問題ないんですが、少し段差があるとボトルが吹っ飛びます。

突起物のトルク調整やフロントの抜重で多少は改善するものの、「抜重のタイミングを失敗すればボトルが高確率で吹っ飛ぶ」なんてリスキーなものを公道で使う気になりません。

バンジーコードでボトルとフロントフォークを固定しても無駄でした。

落下の衝撃で蓋が外れかけて水が漏れたこともあるので、山奥で水を失う可能性もあります。フロントフォークにケージレスボトルを装着して走行するのは諦めました。

課題はありますが、今のところ導入して正解だったと思ってます。

|

|